В эти дни Бурятия отмечает 85 лет с того момента, как вся страна впервые близко познакомилась с богатейшей культурой республики, — в Москве прошла декада бурятской (тогда говорили «бурят-монгольской») культуры. А в январе 2026 года будет ещё одна круглая дата — 90 лет с того дня, как в Кремле принимали делегацию республики Бурят-Монголия. Что показали деятели культуры республики в октябре 1940 года на сцене Большого театра, и о чём говорили Сталину в 1936-м, рассказывают bur.aif.ru.

На встрече со Сталиным

Эти архивные записи выступлений были опубликованы в газете «Правда» в начале 1936 года, почти 90 лет назад. Интересно почитать их сейчас как живой документ эпохи.

«Сталин. А артисты бурят-монголы у вас есть?

Ербанов (в те годы- первый секретарь Бурят-Монгольского обкома партии). А как же, есть. На этом приёме присутствуют шесть человек... Мы имеем свои школы, вузы, техникумы, рабфаки, дома социалистической культуры, клубы, театры, в том числе государственный бурят-монгольский театр, радиостанции, радиопередатчики.

Сталин. На каком языке там преподают?

Ербанов. До 5-го класса преподавание ведётся на родном бурят-монгольском языке, русский язык начинают научать со второго класса, а с шестого класса преподавание ведётся на русском языке, бурят-монгольский язык изучается как отдельный предмет, и это потому, что пока трудно наладить преподавание на родном языке.

Сталин. А как у вас с грамотностью?

Ербанов. Мы имеем 70,2 % грамотного населения, а среди мужского населения процент грамотности достигает 85 %.

Сталин. Общая грамотность, значит, составляет 70,2 %?

Ербанов. Да, среди мужского населения — 85 %.

Сталин. Это неплохо.

Молотов. Свои кадры учителей и врачей растут?

Ербанов. Да».

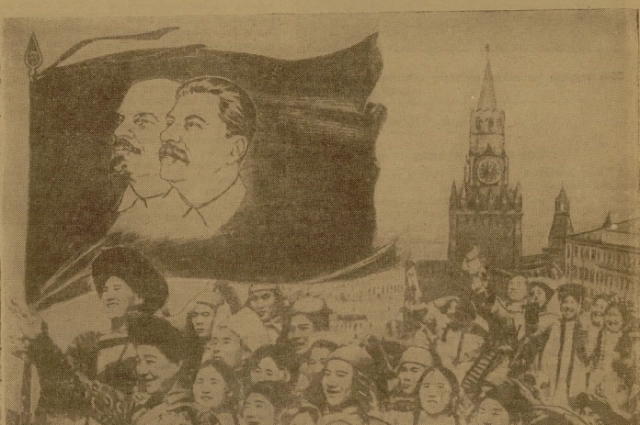

Колхозники в 1936 году докладывают Сталину и политбюро, как развивается культура республики.

«Наряду с ростом материальной мощи совхоза мы одновременно поднимаем наш культурный уровень, отмечал директор Боргойского овцеводческого совхоза Джидинского района Никита Шубин. — Если до 1935 года у нас не было ни школы, ни избы-читальни, ни клуба, ни радио, ни кино, то в 1935 г. мы уже имеем школу, где обучается 100 детей наших рабочих, имеем кино, радио».

О том же говорил и ещё один делегат — колхозник Баторжаргал Бадмаев, председатель пограничного колхоза им. Ворошилова, Улан-Ононского пограничного района Бурятии (ныне Агинский округ Забайкалья). Интересно, что больше всего в последние мирные годы перед Великой Отечественной войной крестьян интересовали самовары.

«Есть у нас школа, построили хорошие. светлые дома, имеем красный уголок, баню, радио, патефоны. Многие молодые наши колхозники ездят на велосипедах. Раньше никто из нас не имел самоваров, а теперь большинство колхозников имеет хорошие. красивые самовары», — рассказал он.

Среди приехавших в 1936 году в Кремль был и бурятский писатель Хоца Намсараев, вот что сообщил он собравшимся:

«Бурят-монгольская советская литература, которую я представляю в составе нашей колхозной делегации, — самая молодая литература, ставшая реальностью только после победы Великой пролетарской революции. Она, несмотря на своё только 15-летнее существование, выдвинула из народа десятки писателей на великое дело социалистической переделки сознания и поднятия культуры масс. Я один из них.

В детстве, во все годы молодости, вплоть до октября 1917 года, я не знал настоящей литературы, не имел о ней никакого представления. Единственно, что я знал и что пленяло меня, — это сказания рапсодов. Не один я имею такую биографию; все мои соратники по бурят-монгольской литературе пришли в литературу с таким же запасом знаний.

А сейчас переведены и продолжают переводиться на бурят-монгольский язык произведения классиков и советских писателей. Переведены некоторые произведения Толстого, Тургенева. Чехова, великого мастера пролетарской литературы Максима Горького, Фурманова, Шолохова, Маяковского, Киршона и других. Перевели, в связи с подготовкой к 100-летию со дня смерти Пушкина, на наш язык бессмертные творения великого русского поэта Пушкина, осуществляя через 100 лет его мечту о доведении его творений до дикого в его времена «тунгуса и друга степей, калмыка».

На сцене Большого театра

С той встречи прошло четыре года, как снова большая делегация Бурятии отправилась в Москву. В октябре 1940 года Россию знакомили с шедеврами национальной культуры республики.

Со сцены Большого театра и его филиалов звучали удивительные народные мелодии. Зрители видели танцы, которые пленяли своей красотой и благородством. Публика провожала бурятских артистов криками «Браво!» Это было, без преувеличения, знаковое событие в истории Бурятии. Так рассказывала об этих днях заслуженный работник культуры РБ и РФ, кандидат культурологии, в начале 2000-х — заведующая музеем Театра бурятской драмы Валентина Бабуева.

К поездке, рассказывают в Минкульте республики, готовились два года. В это время вся культурная жизнь Бурятии была подчинена одной большой цели — подготовке к декаде бурят-монгольского искусства в Москве. Чтобы найти самые яркие таланты, ведущие культурные деятели объехали всю республику, слушали народных артистов и самых лучших приглашали выступить на этом важном мероприятии.

Для того чтобы помочь бурятским артистам подготовиться, в Улан-Удэ приехали самые видные специалисты из СССР. Например, созданным оркестром бурятских народных инструментов руководил Исидор Рык, а знаменитый балетмейстер Игорь Моисеев ставил танцы. Именно эта первая декада бурят-монгольского искусства положила начало истории знаменитого ансамбля «Байкал» и многим другим ярким явлениям в культуре республики.

В состав делегации было включено около 750 человек. В декаде участвовали абсолютно все творческие силы: музыкально-драматический театр, театрально-музыкальное училище, филармония, оркестр бурятских народных инструментов, а также самодеятельные коллективы — например, русский семейский хор из села Большой Куналей и эвенкийский хор.

Московской публике показали оперу «Энхэ-Булат батор», музыкальные драмы «Баир» и «Эржэн», симфонические пьесы молодых национальных композиторов и песни. Высоких похвал удостоился талант композиторов Д. Аюшеева, Б. Ямпилова, Ж. Батуева, а также певцов Б. Балдакова, Н. Петровой, К. Гомбоевой-Языковой, А. Арсаланова, Н. Батурина и многих других деятелей бурятской музыки.

Декада стала грандиозным событием для всего советского искусства и настоящей вехой в становлении профессионального искусства в Бурятии.

По итогам декады Бурят-Монгольский музыкально-драматический театр получил орден Ленина, а его художественному руководителю Г. Цыдынжапову присвоили звание народного артиста СССР. Звания заслуженного деятеля искусства РСФСР удостоились драматург Н. Балдано и художник Ц. Сампилов, а звания заслуженного артиста РСФСР получили Н. Гендунова, Ч. Генинов, Н. Гармаева, А. Ильин и Н. Таров.

В выставке участвуют все!

«Двадцатое октября — знаменательная дата в жизни бурят-монгольского народа. В этот день в Москве открылась декада искусства нашей республики. Из рода в род, из поколения в поколение передавались бессмертные легенды о подвигах баторов (вождей), фантастические сказания. Чудесные народные песни распевались в юртах и кочевьях. В них народ рассказывал о природе, о тяжёлой доле. В далёких улусах жили чеканщики по серебру, художники, но их не замечали. Только революция возродила народ Бурят-Монголии и дала нам полную счастливую жизнь.

Есть у нас уже свои мастера собственного оперного драматического театра — Надежда Петрова, Клавдия Языкова, Болдаков, Шагжин, есть и свои драматурги — Цыденжапов, Шадаев, Болдано; свои художники — Павлов, Тимин, Чернутов. Они представили на первую республиканскую выставку в Москве около четырёхсот картин. В декаде участвуют и наши пионеры».

Республиканская пионерская газета «Костёр», 23 октября 1940 года.